ブッククラブニュース

平成31年2月号(発達年齢ブッククラブ)

冬来たりなば・・・春は・・・?

冬は寒い。福井の会員から「雨、雪、曇りの日ばかり」というお便り、京都からは「思わぬ雪が降ってお寺や神社がいつもと違う景色」、東北からは「雪が大変だけど、インフルエンザも大変」・・・と、いろいろなお便りが来ます。

冬は寒い。福井の会員から「雨、雪、曇りの日ばかり」というお便り、京都からは「思わぬ雪が降ってお寺や神社がいつもと違う景色」、東北からは「雪が大変だけど、インフルエンザも大変」・・・と、いろいろなお便りが来ます。

甲府は朝晩はいつもマイナスでバケツの水や路地がカチカチに凍っていますが、雨が全く降らず晴天につぐ晴天、乾燥しすぎで、インフルエンザが大流行です。学級閉鎖も多いですが、すでに学校閉鎖も一校でました。毎年の風物詩なのですが、なんとなく、すべてに衛生的になりすぎた結果の感染症蔓延のような気もしてます。

テレビニュースで、私の母校の中学の除菌型掃除の風景を映していましたが、アルコールを吹き付けて学習机や窓枠を掃除してました。そんなことより、感染症に強い子どもを作った方が早道のような気がしますが、豊かな時代の悪循環なんでしょうね。

でもまあ、二月は最後の寒さ、春の来ない冬はありません。3月になれば寒さも緩むでしょう。今年の甲府は、例年よりちょっと暖かな感じです。いまのところ、夜もマイナス、4度か5度なので。もうちょっと寒さをこらえてがんばりましょう。

時代の冬

しかし、世の中の冬は少しも春を迎えないような感じがしています。

また、虐待死がありました。統計では、この十五年で年々増え、虐待による死亡事例は年間50件を超えています。

しかし、世の中の冬は少しも春を迎えないような感じがしています。

また、虐待死がありました。統計では、この十五年で年々増え、虐待による死亡事例は年間50件を超えています。

1週間に1人の子どもが命を落としていることになりますね。虐待者は以前は圧倒的に実母・実父でしたが、この十年で義父が虐待者として激増しています。

昨年も目黒の事件にひっかけて「万引き家族」の話を書きましたが、世の中の劣化が始まってきているようですね。ブッククラブの会員から見れば「他人事」には違いありませんが、あきらかに地域の一部で子どもがないがしろにされている現象が起きています。

今回の千葉・野田市の小4女児が、浴室で死亡しているのが見つかった事件は昨年の目黒同様、衝撃的でした。冷水のシャワーをかける暴行を加えたとして、父は「傷害の疑い」で逮捕されましたが、死後硬直があったのですから、これは傷害ではなく「殺人」ですよね。

虐待の疑いがあると連絡を受けた児童相談所は以前からの事案だったようで、一時保護までしていたのを父母の元にたった3ケ月で戻していたのです。柏児童相談所長の無表情な言い訳を聞いていると行政では救命は無理ということも感じました。

行政ではもう無理かも・・・

女児は妹をふくめて4人暮らし。小学校で行われたいじめについてのアンケートで、おどろくべきことに「父からいじめを受けている」と回答していました。にもかかわらず、学校も児相も対応はおざなりのものでした。ゆめやの近くにも児童相談所があります。そこに元会員の保育士さんが勤務していたのですが、「死に至るような虐待はないがネグレクトなどがここ数年激増」と言ってました。人口80万の田舎県・山梨ですら、こうなのですから首都圏では激増どころの話ではないのでしょう。

女児は妹をふくめて4人暮らし。小学校で行われたいじめについてのアンケートで、おどろくべきことに「父からいじめを受けている」と回答していました。にもかかわらず、学校も児相も対応はおざなりのものでした。ゆめやの近くにも児童相談所があります。そこに元会員の保育士さんが勤務していたのですが、「死に至るような虐待はないがネグレクトなどがここ数年激増」と言ってました。人口80万の田舎県・山梨ですら、こうなのですから首都圏では激増どころの話ではないのでしょう。

社会史的には、こういう「子どもを邪魔なものとして扱う時代」の後は、急速に治安が悪くなって行きます。親が子どもを食べさせられなくなってくると、子どもは生きるために何でもし始めます。盗みでも殺人でも・・なんでも。もちろん、大人もデタラメになってきますから、世の中は乱れます。すべて自分さえよければ他はどうでもいいという政治や行政機構の問題でしょうね。経済的豊かさのために地域や家族が崩壊していく・・・半世紀前の貧しくとも家族や世の中が安心できたようないつ戻れれるのでしょう。

いま、十年前、二十年前に比べて子育ても多くが外部委託で親が親として成長する環境がなくなってきました。それ以前の問題もあります。親自身が子どものころ、そのまた親に良い環境を与えられて育てられない可能性です。今回の事件の親は41歳、目黒区は33歳、いずれもその人たちの親は70歳以上、団塊の世代で働く一方だったので真っ当な養育環境がなかったように思われます。お金ばかりの価値観で人間をきちんと見ている余裕がなかった中でバーチャルに育てば義理の子なら当たり前に虐待、自分の子でも「邪魔なもの」としか見られなくなるなるのでしょう。親の子殺し・子の親殺し・・・昔では信じられない事件も多発しています。もちろん、ブッククラブ内部では別世界の出来事で、まさしく他人事ですが、この現象は「家族崩壊」の風潮と「下層排除」の政策が生み出したもの、影響は出て来ます。

「冬来たりなば春遠からじ」というものの、どうも世の中はまだまだ冬の時代が続きそう。何とかしたいですね!ニュース一部閲覧)

子どもがデモをする国

プラカードに「Spielt euren Kindern」とある。その後に「Nicht mit euern Handys」とある。このプラカードを掲げて、昨年のある土曜日、ハンブルクのたくさんの子どもたちが市内でデモ行進をおこなった。掲げた言葉は「あなたの子どもと遊んで!」「スマホじゃなくて私たちと向き合って!」というもの。Handysという英語っぽい言葉はドイツでいえば外来語、スマホのことである。子どもたちが、四六時中スマホを見ている親たちに対し、抗議行動を起こしたというわけだ。

プラカードに「Spielt euren Kindern」とある。その後に「Nicht mit euern Handys」とある。このプラカードを掲げて、昨年のある土曜日、ハンブルクのたくさんの子どもたちが市内でデモ行進をおこなった。掲げた言葉は「あなたの子どもと遊んで!」「スマホじゃなくて私たちと向き合って!」というもの。Handysという英語っぽい言葉はドイツでいえば外来語、スマホのことである。子どもたちが、四六時中スマホを見ている親たちに対し、抗議行動を起こしたというわけだ。

「砂場でスマホを使うなー!」

「チャットするならボクと話せー!」

多くの子が自作のプラカードを掲げ、声を張り上げる。デモを率いているのは7歳のエミール・ルスティゲという子、日本なら小学二年生だ。友達に抗議デモを呼びかけたら、瞬く間に賛同者が集まった、デモの参加者は150人に膨れ上がったという。

ドイツでは、スマホ依存の親に対して不平・不満を持つ子は多い。だが、その思いを大衆の前で声をあげようと考える子どもがいることにおどろく。きっと、その考えを実行に移せる子どもの数は日本などとは比べものにならないくらい多いのだろう。

民主主義の手順を学校で学ぶ

日本ではこの心配はない。「デモをするようなフトドキな子は!」と親も学校も抑え込む。「そんなことをする子はロクなものにはならない」と言って、動きを封じる。親も世間も「変わったことをする子はおかしい!」と封じ込めだ。だから、日本の子どもはおとなしい・・・「立派」なものだ。ドイツの子どもに比べれば、親や世間の言うことをよく聞くおだやかで和を重んじる若者になるのだろう。大人が道に外れたことをしても、なにも言わない。触らぬ神に祟りなしだ。そして、疑問も持たない「オトナシイ」国民となる。「めでたし、めでたし」である。

日本ではこの心配はない。「デモをするようなフトドキな子は!」と親も学校も抑え込む。「そんなことをする子はロクなものにはならない」と言って、動きを封じる。親も世間も「変わったことをする子はおかしい!」と封じ込めだ。だから、日本の子どもはおとなしい・・・「立派」なものだ。ドイツの子どもに比べれば、親や世間の言うことをよく聞くおだやかで和を重んじる若者になるのだろう。大人が道に外れたことをしても、なにも言わない。触らぬ神に祟りなしだ。そして、疑問も持たない「オトナシイ」国民となる。「めでたし、めでたし」である。

日本には、そういう空気が世の中にあるから、要求を掲げてデモをする小学生などいるわけがない。もちろん中・高校生も大学生も。それどころか子どもまでスマホを持つように学校が奨励する。バカ親は世間の容認を追い風に、無意識で(これはどこでも同じだ)、何でも知っているマザーマシン(Handys)をもてあそびながら、やがて子どもまで依存にする。

一方、ドイツの教育はとにかく「喋(しゃべ)る」ことに小学校から重点をおく。発言の有無が成績にもつながるため、堂々と意見を表明することが「ごく普通」に身に付く。喋る中身は玉石混交だが、何でも発言できること、そしてそれが排除されないことが徹底されている。

デモクラシーの基本は他者との自由な議論だが、その土台が小学校から作られているというわけだ。また、小学校で「抗議から社会運動までの手順」を学ぶ機会もたくさんある。たとえば、どこかで異臭がするという問題があれば、「まず市役所に言う。それで解決しない場合は地元紙の『読者の手紙』へ投稿する。それでもだめなら、社会運動を行う」といった手順だ。こんなことをされては、わが国は「大人」が権威を持てなくなる。だいたい、日本ではいろいろなことを間違えているのは権威を振りかざす大人の方で、そういう大人は子どもなど黙って勉強をしていればいいというとことなのだろう。だから「子どもは大人の言うことを聞け!」「黙れ!」である。なにより「和」が大事なのだから黙って和を大切にしなければイジメられるぞ!」となる。「大昔、あの立派な聖徳太子さまも言われたではないか。和をもって貴しとなす、と。和を乱すものは日本人ではない!」と日本の大人は諭す。当然、大人の世界も和を大義名分として仲間外れを恐れるようにつくられている。子どもたちはその仕組みを学ぶ。和の国・日本は、こうしてできあがる。

民主主義(権利)の手順を学ぶドイツの子と和を学ぶ日本の子・・・さてさて、どっちが、世の中を活発にさせ、まともな理屈が通る社会になるか。いやいやそれ以上に人間の根本である倫理観はどちらのほうがきちんと形づくられるのだろう。(新聞一部閲覧)

昔話に出てくるツール ⑧ 扉

多く物語の中に出てくる異世界は、いまここにある人間界とどこかでつながっていて、そこに入るには扉を開けて入り口から奥へ進むようになっている。例えば、日本の神話では黄泉の国の話がある。死んだ妻に会いたくて夫のイザナギが死の世界に入っていく。それは黄泉津平坂という坂の途中にある穴の奥の世界で、死霊たちがいっぱいいる、妻は腐っておどろおどろしい姿を見られないようにするのだが、櫛に火を点して夫は妻の偉業を見てしまう。すると怒った妻と死霊たちが彼を取り殺そうと追いかけてくるわけだ。彼は逃げ出すときに穴の入り口を大きな石でフタをする。つまり、そこが生と死の境界。多くの物語は、入っていくときに必ず入り口の扉が用意されている。

多く物語の中に出てくる異世界は、いまここにある人間界とどこかでつながっていて、そこに入るには扉を開けて入り口から奥へ進むようになっている。例えば、日本の神話では黄泉の国の話がある。死んだ妻に会いたくて夫のイザナギが死の世界に入っていく。それは黄泉津平坂という坂の途中にある穴の奥の世界で、死霊たちがいっぱいいる、妻は腐っておどろおどろしい姿を見られないようにするのだが、櫛に火を点して夫は妻の偉業を見てしまう。すると怒った妻と死霊たちが彼を取り殺そうと追いかけてくるわけだ。彼は逃げ出すときに穴の入り口を大きな石でフタをする。つまり、そこが生と死の境界。多くの物語は、入っていくときに必ず入り口の扉が用意されている。

どこでもドア?

異世界に行くには必ずドア、扉などのツールが物語の中には隠されていて、主人公たちは、そこを通って別の世界で冒険をして、帰ってくるというわけだ。わかりやすい例で言えば、ドラエもんの「どこでもドア」だ。あのドアの先には違う世界が広がっている。

異世界に行くには必ずドア、扉などのツールが物語の中には隠されていて、主人公たちは、そこを通って別の世界で冒険をして、帰ってくるというわけだ。わかりやすい例で言えば、ドラエもんの「どこでもドア」だ。あのドアの先には違う世界が広がっている。

ドラエもんのどこでもドアは向こう側に行っても壮大な冒険ファンタジーの世界が広がらないで、ちょっとしたゆめや期待が現れるだけだが、まあ、そこがマンガというもの。そこそこの夢らしきもの、期待の充足があればOKということだ。

しかし、きちんと、「どこでもドア」という設定を作り出した藤子不二雄さんは、おそらく多くの冒険物語を読んでいたのだろう。あらゆる物語には異世界を垣間見たり、そこで探検や冒険をする基本設定があるということを知っているからだ。

その証拠に、ドラエもんの映画版には、太古の世界に行ったり、未来世界に行ったりするエピソードがたくさん描かれている。

衣装タンスの向こう側

名作ファンタジー「ナルニア国物語」は衣装タンスの扉を開けて別の世界に入っていくところから始まる。読んだ人も多いと思うが、突然、そこには冬の凍り付いた世界が広がっている。もちろん、そこを通ってまたこちらの世界に帰ってくるというわけだ。多くのこうした物語・・・つまり異世界体験ファンタジーは、現実世界と異世界を行ったり来たりする構成で成り立っている話が多い。これは、人間(読者)の想像力を高めるうえで、ひじょうに効果的な設定で、そのために向こう側への入り口、つまり扉がさまざまな形で用意されているのである。

名作ファンタジー「ナルニア国物語」は衣装タンスの扉を開けて別の世界に入っていくところから始まる。読んだ人も多いと思うが、突然、そこには冬の凍り付いた世界が広がっている。もちろん、そこを通ってまたこちらの世界に帰ってくるというわけだ。多くのこうした物語・・・つまり異世界体験ファンタジーは、現実世界と異世界を行ったり来たりする構成で成り立っている話が多い。これは、人間(読者)の想像力を高めるうえで、ひじょうに効果的な設定で、そのために向こう側への入り口、つまり扉がさまざまな形で用意されているのである。

ナルニア国物語は、さまざまな冒険が行われる長編ファンタジーだが、やはり、最初の衣装ダンスの扉を開けて広がる世界ほど読み手をわくわくさせるものはない。

地底に広がる太古の世界

またジュールベルヌの傑作「地底旅行」は、なんとアイスランドの火山の噴火口が入り口だ。ここから入る地底の世界は何百万年も前の恐竜や原人が共存している大昔の世界である。もっとも、この話は地底を旅行するのだから出口は別にあり、なんとヨーロッパの下をくぐってイタリアのベスビオス火山から出てくるという奇想天外なものだ。

またジュールベルヌの傑作「地底旅行」は、なんとアイスランドの火山の噴火口が入り口だ。ここから入る地底の世界は何百万年も前の恐竜や原人が共存している大昔の世界である。もっとも、この話は地底を旅行するのだから出口は別にあり、なんとヨーロッパの下をくぐってイタリアのベスビオス火山から出てくるという奇想天外なものだ。

これを小学生の時に読んで、あまりのスケールの大きさに引き込まれていったので、リーデンブロック博士の勇気や好奇心に影響されざるを得なかった。想像力は古代の恐竜や植物への関心を引き起こし、ともに冒険をしている気になったものである。

改めて大人になって読んだときに、え!?と思ったのは、原始人と出会ってというところが、意外に最後にわずかに「原始人らしきものを見た」で終わっているのに驚いた。子どもの想像力は、その「原始人を見た」という短文を大きく膨らませて、原始人の世界を別に描き出し、記憶としてとどめていたのである。これもまた、異世界を体験する頭の不思議な凄さというよりない。

神隠しで体験する異世界

さらに時空を超える不思議な世界の話は山ほどある。多くの人が知っているアニメは「千と千尋の神隠し」・・・この原作はいずれブッククラブの配本でも体験すると思うが、「霧のむこうのふしぎな町」(柏葉幸子・作)というもので、「千と千尋」での境目はみなさんは御存じだと思うが原作では、神話と同じく「坂の向こう側」である。

さらに時空を超える不思議な世界の話は山ほどある。多くの人が知っているアニメは「千と千尋の神隠し」・・・この原作はいずれブッククラブの配本でも体験すると思うが、「霧のむこうのふしぎな町」(柏葉幸子・作)というもので、「千と千尋」での境目はみなさんは御存じだと思うが原作では、神話と同じく「坂の向こう側」である。

どうやら、日本人の世界の境目には「坂」があるような気がする。そういえば、子どものころ、祖母に連れられて坂を越えて(たいした坂ではない)違う町に行ったことがある。その町は私の住む街とは1kmも離れていないところだったが、私の記憶では完全に異世界で、うごめいているひとびとは異形の人に見えた。

また、さらに壮大な話になるが、宇宙への入り口についての本も高学年になれば体験することになる。ホーキング博士が子ども向けに書いた「宇宙への秘密の鍵」である。どうすれば宇宙への扉を開けることができるか、その鍵はどこにあるのかが語られる。

入り口(出口)はどこでもある

ミハエル・エンデの「はてしない物語」は有名なファンタジーだが、ここでは一冊の本が異世界への入り口となっている。本を開いて読むことで、ファンタジーの世界に入る。ほかの幻想的な物語と違って、現実と空想の世界がリンクしていて、頭の中で出たり入ったりである。

ミハエル・エンデの「はてしない物語」は有名なファンタジーだが、ここでは一冊の本が異世界への入り口となっている。本を開いて読むことで、ファンタジーの世界に入る。ほかの幻想的な物語と違って、現実と空想の世界がリンクしていて、頭の中で出たり入ったりである。

これは、向こう側の世界が必ずしも夢や希望に満ちていないことが語られる。黄泉の国など穢れた絶望的な世界も異世界の典型だが、その他の世界もそうそう明るいものではない。すべてがハッピーエンドで終わるディズニーの世界とはまったくちがう深さがある。

扉を開けて向こう側に行く体験は、われわれが本を開いて第1ページから読み始めることに似ている。それを「はてしない物語」は教えてくれるわけだが、じつは読み聞かせは、この体験を繰り返し、繰り返し行っていることでもあるのだ。

子どもが、「もこもこもこ」の1ページを開いてみるとき、「もこっ!」と現れた不思議な世界は、異世界の始まりであり、また「パチン・・・しーん」は、こちらの世界に戻ってくる体験なのである。世の中には初めがあって終わりがある、そしてまた繰り返されるという、ごくあたりまえのことが、無意識の中でわかり始めるというわけだ。つまり本を読むということは異世界を体験し、人生に生かすことなのである。

夢や希望だけではないものを知る

「これから行く未来世界は夢と希望だ」と教える人々もいるが、世界はそれほど単純ではない。世界や人生は、もっと哲学的に複雑なもので暗いこともあれば絶望的なこともあるのだ。そのことを知らないと、西南学院大学の哲学教授井口正俊さんが「異世界・ユートピア・物語」という本の中で、こちら側の世界と向こう側の世界のからくりと未来に強く生きる方法を書いている。その言葉を引いて、このシリーズの最終回にしたいと思う。

「これから行く未来世界は夢と希望だ」と教える人々もいるが、世界はそれほど単純ではない。世界や人生は、もっと哲学的に複雑なもので暗いこともあれば絶望的なこともあるのだ。そのことを知らないと、西南学院大学の哲学教授井口正俊さんが「異世界・ユートピア・物語」という本の中で、こちら側の世界と向こう側の世界のからくりと未来に強く生きる方法を書いている。その言葉を引いて、このシリーズの最終回にしたいと思う。

「・・・ユートピアに固執した希望の消滅こそ、あらたな『ユートピア的なもの』への『希望の可能性』の約束ではないだろうか。」

むずかしい言葉だが、たくさんの本を読めばこの意味はきっと分かることだろう。つまり、現実世界でいくら希望を持ち夢を持っても、そこに現れるのは心の中の理想郷であって、決して実現することのない無意味なものにすぎないということだ。学校教育やテレビ映像は常に夢と希望を叫んでいる。それに煽られて生きれば、挫折した時に大きな絶望が押し寄せる。やがては自暴自棄な犯罪や自殺につながっていくことだろう。これでは困る。やはりユートピアばかり目指さないで、一度希望を捨てることで浮かぶ瀬もあることを知らねばならない。それは現実をしっかり見て、「ならぬものはならぬもの」として胸に刻み、どのようにすれば新しいユートピアを自分がいくことできるかを考えることで、新時代を作り上げることができるということだろう。いまは市場原理で、ろくに考えもない壮年実業家がバカげた夢を投げかけて、金集めをし、金で何でもできると豪語している。やっていることはインターネットを使った金集め作業で、そんなことがいつまでも続くわけがなかろう。人はそんな殺伐とした世界に長くいることができないからだ。新しい世界は、この腐りきった世界を捨て、新たに自分の手で真っ当な世界をつくることなのである。それが新しい世界を生きる上記の井口先生の見解なのだと思う。夢と希望にダマくらかされて転落しないための強い意志は、異世界の体験、つまり読み聞かせも含めて読書から生まれるということだけは自信をもって言える。(ニュース一部閲覧)

低・中学年の本読み⑤

最終回・文字と言葉

日本では、どうも文字を覚えることが先決のようで、3、4歳で文字が読めると親は鬼の首でも取ったように「ウチの子は字が読めるので」などと言ってくる。もちろん、読めないよりは読めた方がいいに決まっているが、オムツはずしと同じで、字などいずれは誰でも読めるようになるのである。

日本では、どうも文字を覚えることが先決のようで、3、4歳で文字が読めると親は鬼の首でも取ったように「ウチの子は字が読めるので」などと言ってくる。もちろん、読めないよりは読めた方がいいに決まっているが、オムツはずしと同じで、字などいずれは誰でも読めるようになるのである。

ブッククラブ会員の例だが、以前(20年も前だが)字に全く関心がなく。6歳になっても読めない子がいた。やはり学校に入るとなると親は心配する。読み聞かせをしていても周りが読み始めると焦るらしい。私から見れば、ごくふつうの子というより話の良くわかる利発な子だったが、親となるとそうは見られないのかもしれない。小学校に入っても字が読めなかったが、小1の夏にたった一週間ほどでひらがな・カタカナ字が読め、どんどん本を読んだ。親は大喜びで、その速さに驚いていた。いま、小説を書いている。文芸雑誌にも名前が出るくらいだ。きっと漢字もものすごい速さで大量に覚えたのだろう。第一水準の漢字さえ読めない政治家たちはいったい何歳くらいでひらがなが読めたのだろうね。

字が早く読める最大の問題は、「読みやすいものしか読まなくなる」という傾向で、読み聞かせをして耳からたくさんの言葉が入っている子はともかく、一般では読み始めがマンガとかアニメ本なので語彙量が絶対的に少なくなる。マンガ、アニメは「しゃべり言葉」なので、小学校中学年あたりから本格的物語がまったく読めなくなってしまう原因にもなる。「文字を読むことや文を読むこと」と「本を読むこと」は大違いで、明治時代に始められた「読み書きソロバン」という考え方では本を読むことにはつながらない。それが伝達文書や伝票のようなものさえ読めればいいという低レベルな力の養成だということに気が付かねばならない。ところが、どうもまだ学校や親には明治の教育観が刷り込まれていて、「文字が早く読めるのがベスト」につながっているような気がする。

明治時代に高度な本が書かれて、読まれたのは江戸時代に漢文の勉強が盛んで素読(すどく)が訓練されていたからである。明治人は江戸の教養でやっていたわけだ。ところが大正、昭和になるとひじょうにあやふやな感じになる。軍部の偉い人でさえ第一水準の漢字が読めなかった。50年で教養レベルが落ちたのである。現代でも小学校に入ると上の写真のような書き方練習があるが、ふつう字は言葉全体の把握から始まるので、覚えるのは言葉より後でもいい。漢字にルビが振ってあれば、どんな子どもでも言葉は覚えていく。そうすれば自然に字などかけるようになる。

不正確な言葉でも文は読める

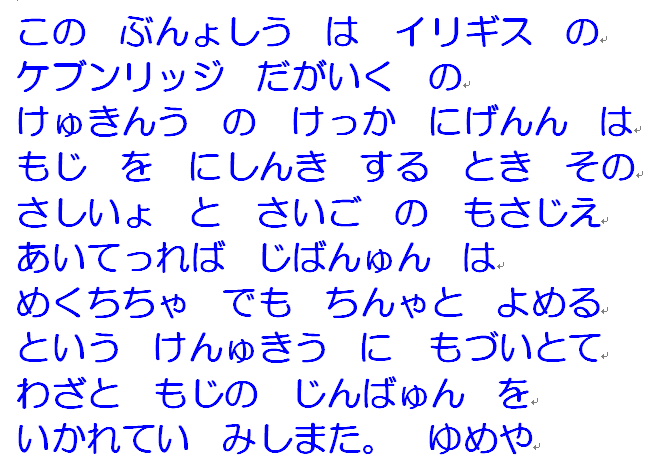

時は明治時代ではない!・・・早く字が読めた子が優れた子になるわけはない。多く本格的な読書に行けないのは、サブカルチャーの影響も大きいが、ひょっとすると言葉を文を読むのではなく文字を認識してしまう癖が先につくからなのかもしれない。たとえば左のような文。言葉で認識するタイプの人はたやすく読めて、文字認識が強い人ほど読むのが大変という例である。読んでみてほしい。ふつうに本が読める人は、さーっと言葉が入ってきて読めることだろう。ひっかかる人は文字重視の幼児習慣が強い可能性がある。

時は明治時代ではない!・・・早く字が読めた子が優れた子になるわけはない。多く本格的な読書に行けないのは、サブカルチャーの影響も大きいが、ひょっとすると言葉を文を読むのではなく文字を認識してしまう癖が先につくからなのかもしれない。たとえば左のような文。言葉で認識するタイプの人はたやすく読めて、文字認識が強い人ほど読むのが大変という例である。読んでみてほしい。ふつうに本が読める人は、さーっと言葉が入ってきて読めることだろう。ひっかかる人は文字重視の幼児習慣が強い可能性がある。

ふつうは、ある種の「アバウトに文を読む力」が人にはあるのである。つまり最初に言葉がわかっていれば字の順の違いを乗り越えて読んでしまうことができるというわけだ。

じつは、読み聞かせの後半になると、字を教えなくても子どもは文を目で追っている。耳から入った言葉と字で書かれた言葉の一致を無意識に探っているのだから、言葉というものはまず耳から、そして目からということになるのだろう。このことは外国語を覚えるときに字から入るのか、言葉から入るから考えてみればわかることだ。当然、言葉が先で、字などかなりあとのことだ。

中学年のグレードで先の読書は見えてくる

3歳で本格的な物語絵本に入って行ったように、小3あたりから本格的な物語のグレードに入る。これには認識できる語彙量がどのくらいあるかで読書の進み方が違ってくるからだ。なにも言葉の一つ一つの意味など分からなくても本は読めるものである。あまり細部にこだわって理解させようとすると全体が読めなくなる。われわれの頭は辞書ではないのだから、まずは話を、あるいは物語をつかむことが先決だ。これが、どうも学校や親にはわかっていない。意味調べの結果や漢字の読み書きはテストしやすいが、物語の把握、テーマの読み取りは多様であり、正解がたくさんあるから面倒なのだろう。しかし、こういう教育は本末転倒というものだ。そんなことをしたらクイズ王とか官僚しかつくれなくなってしまう。

3歳で本格的な物語絵本に入って行ったように、小3あたりから本格的な物語のグレードに入る。これには認識できる語彙量がどのくらいあるかで読書の進み方が違ってくるからだ。なにも言葉の一つ一つの意味など分からなくても本は読めるものである。あまり細部にこだわって理解させようとすると全体が読めなくなる。われわれの頭は辞書ではないのだから、まずは話を、あるいは物語をつかむことが先決だ。これが、どうも学校や親にはわかっていない。意味調べの結果や漢字の読み書きはテストしやすいが、物語の把握、テーマの読み取りは多様であり、正解がたくさんあるから面倒なのだろう。しかし、こういう教育は本末転倒というものだ。そんなことをしたらクイズ王とか官僚しかつくれなくなってしまう。

つまりは、国語科でやるような言葉の意味調べなど読書にとっては害にこそなれ、薦められる勉強ではない。こういう「細部にこだわること」が「勉強」となると、学習のほとんどはクイズのようなものとなり、つまらないことへの記憶力が高い者だけが勝つということになる。クイズ王などいくら出ても、そこでは人間的な価値など生まれない。

ある女性国会議員が「私は代々木ゼミの模試で一番だった」と豪語していたが、それは受験の答を大量に暗記できただけで、ろくに本など読んだことはないと思われる。もし、まともな本を読んだとすれば、政治活動の収支報告で嘘を言うとか、カルト的な神道に傾くというデメリットは出てこないはずである。

本を読むと言うことは、作者がどのような考えでテーマを出しているかを考えることだ。それは多種多様に考えられるので、決してテストには出ない。目に見えない世界が何を教えてくれるのか、猫と魚は仲良くなれるのか、エスプリとは何なのか、友達とはどう接するのか・・・それが「中学年からの本」では描かれる。字や言葉にとらわれず、まず本を読みこなすことなのである。(新聞一部閲覧)

(2019年2月号ニュース・新聞本文一部閲覧)